Lesedauer: ca. 6 Min.

Autor: Josef Kraus | Illustration: Carina Crenshaw

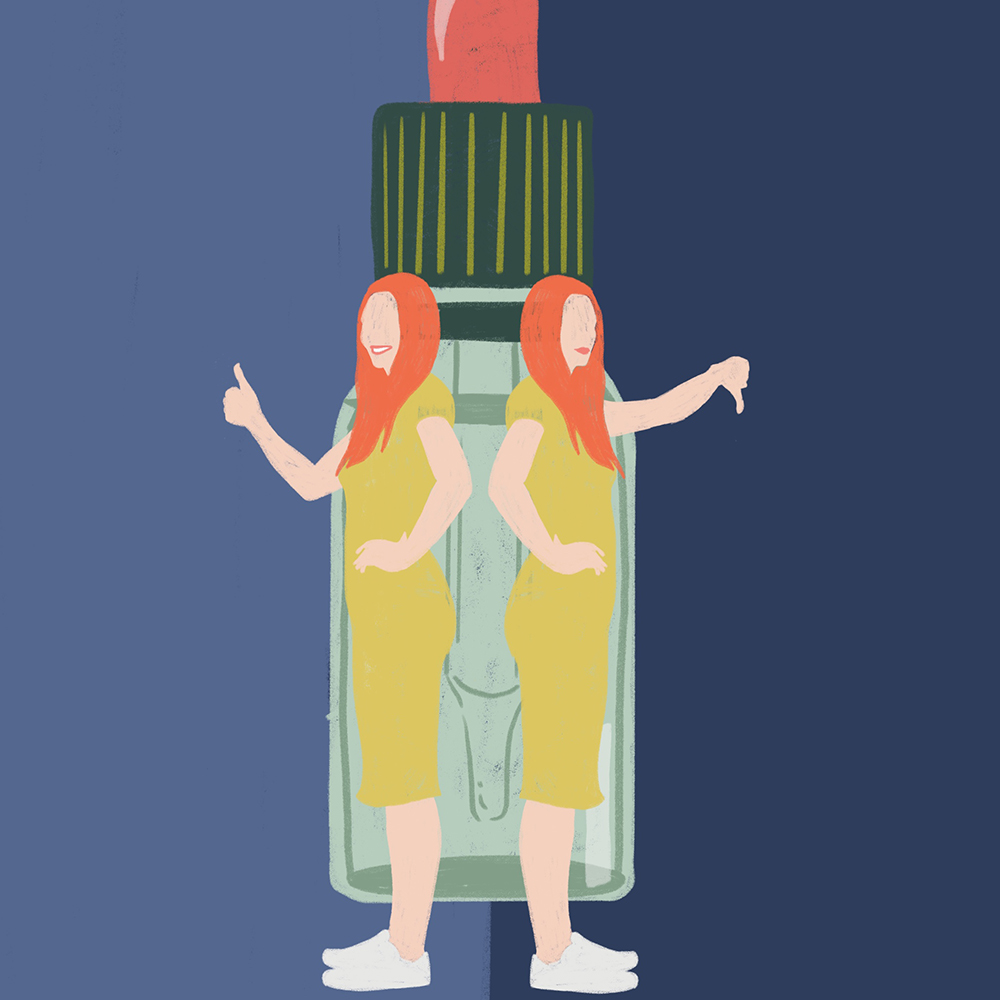

Die Dosis

macht das Gift

Gesundes Misstrauen, blindes Vertrauen: Ja was denn nun?

20 Anmerkungen zum Nach- und Weiterdenken.

Vertrauen und sein Gegenstück Misstrauen sind (über-)lebensnotwendige menschliche Haltungen und Prinzipien. Selbst bei höher entwickelten Tieren spielt das in der Herde oder im Rudel eine existenzielle Rolle. Auf die je eigene Mischung von Vertrauen und Misstrauen kommt es an. Und auf die Dosis. Es ist da wie mit Heilmitteln: zu wenig hilft oft nichts, zu viel kann schädlich sein. Blindes und naives Vertrauen kann in die Irre führen, abhängig machen, entmündigen. Überzogenes Misstrauen kann verbiestern, lähmen und einsam machen.

Ohne Vertrauen, in einer Atmosphäre endloser Ressentiments kann es kein erträgliches Zusammenleben von Einzelmenschen, Gruppen, Völkern geben. Der Mensch würde ohne Vertrauen nicht anderes sein als ein „homo homine lupus“. Das hieße: Der Mensch wäre dem Menschen ein Wolf, er befände sich ständig im Kriegszustand, wie Thomas Hobbes (1588 – 1679) es darstellt. Besteht kein Vertrauen, so lauert jeder darauf, wie er den anderen übervorteilen könnte.

Das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen, im Extremfall Verrat. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Dieser Leitsatz, der Lenin zugeschrieben wird, ist falsch. Denn Kontrolle – exzessiv praktiziert in einem Spitzelwesen, wie man es aus der Geschichte kennt – vergiftet jede Gesellschaft. Man macht damit aus jedem Volk ein neurotisch argwöhnisches Volk von Flüsterern, gar von Denunzianten.

Jedes Zusammenleben braucht dennoch eine dosierte Portion Misstrauen und Argwohn. Das fängt schon in früher Kindheit an. Kinder dürfen nicht jedem Fremden trauen. Ewig und endlos misstrauische Menschen können aber auch nicht das Ergebnis von Erziehung sein. Denn die ewig Misstrauischen und Argwöhnischen trauen sich selbst nicht über den Weg, sie führen oft Negatives im Schilde, sie liegen ständig im Hinterhalt, sind ungenießbar miesepetrig und im Grunde Misanthropen.

Kann es Vertrauen pur geben? Nein, „blindes“ Vertrauen wäre ein Mangel an Urteilsvermögen und Menschenkenntnis. Können wir unserem Vertrauen in irgendjemanden oder in irgendetwas immer vertrauen? Ja, dann wenn ein uns Vertrauter über Jahre hinweg bewiesen hat, dass man ihm „blind“ vertrauen kann, dass er das in ihn gesetzte Vertrauen stets gerechtfertigt hat. Ansonsten aber ist ein Leben ohne „gesundes“ Misstrauen auch ungesund, weil es uns in Risiken und Gefahren stolpern lässt. Vertrauen darf nicht naive Kritiklosigkeit und Arglosigkeit sein.

Die Weisheit unserer Sprache hilft uns bei der Refl exion über Vertrauen weiter. „Vertrauen“ ist in allen Sprachen präsent und damit urmenschlich: als confi dence, trust, credit im Englischen, als confi ance im Französischen. Sehr früh hat sich Vertrauen sprachlich im Lateinischen etabliert: als „fi des“. Fides ist der Glaube, Fides ist die Göttin der Treue. „Bona fi de“ (im guten Glauben) ist heute noch ein durchaus auch juristisch zentraler Begriff. Will sagen: Vertrauen heißt, an etwas oder an jemanden glauben.

Wie wichtig „Vertrauen“, also der Glaube an die Zuverlässigkeit und an die Wohlgesinntheit von Mitmenschen von alters her und damit auch in der deutschen Sprach- und Kulturgeschichte ist, bekundet das Grimm’sche Wörterbuch. Immerhin 13 Spalten macht der „Begriff“ „Vertrauen“ aus. Das Althochdeutsche kennt das Wort fertrûen, das Mittelhochdeutsche das Wort vertriuwen, vertrûwen, vertrewen. In „Vertrauen“ steckt zudem der Wortstamm „tru“ (= treu). Bald spielt Vertrauen auch in Sinnsprüchen und Aphorismen eine Rolle. Verbürgt sind unter anderem folgende Wendungen: „traw / sihe wem!“ (Trau, schau, wem!) von 1541, „yedermann vertrauen ist thorheyt und leichtfertigkeyt, niemand vertrauen ist tyrannisch“ (1548). Die Bedeutung des Wortes „Vertrauen“ spiegelt sich auch in zahllosen Komposita, Abwandlungen und Redewendungen wider – im Positiven wie im Negativen: Vertrauensbeweis, Vertrauensmann, Vertrauenslehrer, Vertrauensperson, Vertrauensvorschuss, Vertrauensvotum, vertrauensselig, vertraut, Vertrauen genießen, Vertrauen missbrauchen, Vertrauensbruch, Vertrauensmissbrauch, Vertrauensschwund.

Vertrauen hat – siehe wieder Weisheit der Sprache – mit „trauen/sich trauen“ zu tun. Hat also mit Mut zu tun. Ich traue mir (Dativ!) selbst (Selbstvertrauen), ich traue anderen etwas zu. Ich traue mich (Akkusativ), bin kein Feigling, habe den Mut, mich zu überwinden, begebe mich gegebenenfalls mutig ins Ungewisse oder ins Risiko. Vertrauen ist damit auch das Gegenteil von Furcht, ist zudem Weitherzigkeit und Toleranz. Vertrauen ist auch mehr als Respekt.

Vertrauen ist Intimität: Zwei Menschen „trauen“ sich, lassen sich „trauen“, das heißt sie heiraten. Sie haben den Mut, ein Bündnis, eine Schicksalsgemeinschaft auf Lebenszeit einzugehen, machen sich freiwillig voneinander abhängig, kennen keine Eifersucht, weil sie sich „vertrauen“ und weil sie einander „treu“ sein wollen, „bis der Tod sie scheidet.“

Wem soll man vertrauen? Dem eigenen Bauchgefühl? Damit kann man richtig oder falsch liegen. Inwieweit man dem eigenen Bauchgefühl trauen kann, sollte Ergebniskritischer Selbstreflexion sein: Wie oft lag ich damit richtig, wie oft lag ich daneben? Und wie ist es mit Selbstvertrauen? Wer sich selbst nicht mag, wer sich selbst nicht vertraut, dem vertrauen auch andere nicht. Mündig und reif ist das nicht. Nein, Selbstvertrauen ist unendlich wichtig, weil es auch mit der eigenen Verletzlichkeit und Fehlbarkeit klarkommt.

Wie kann ich selbst Vertrauenswürdigkeit entwickeln und ausstrahlen? Ganz einfach, ich muss dazu kein charismatischer Mensch sein: Ich vermittle Vertrauenswürdigkeit, indem ich Empathie für meine Mitmenschen entwickle und zeige, dass ich zu mir selbst stehe und mit mir selbst bei aller Selbstkritik und bei allen Schwächen im Reinen, also authentisch bin.

Gibt es ein Urvertrauen? Gibt es ein Urmisstrauen? Ja, beides gibt es, wie die Entwicklungspsychologie bereits für die ersten Lebensmonate zeigt. Spürt ein Neugeborenes, dass andere, hier vor allem die Mutter, für es da sind, dass eine Bindung da ist, entwickelt es die Basis für Urvertrauen, ja für Vertrauen in die Umwelt, in die Welt. Wird ein Kind in dieser Phase vernachlässigt, spürt es also, dass niemand für es da ist, entwickelt sich ein Urmisstrauen in die Mitmenschen und in die Welt. Erik Erikson hat das in seiner Entwicklungspsychologie des „Basic trust“ von 1957 sehr überzeugend dargelegt. Vertrauen ist insofern und über die ganzen Jahre der Entwicklung und Sozialisation Heranwachsender die alles entscheidende Basis. Solche Vertrautheit, solcher Rückhalt und solche Verlässlichkeit können sich am besten in stabilen Familien entwickeln, nicht in stets wechselnden „neuen Lebensformen“.

Vertrauen, Vertrautheit, Geborgenheit sind weit über diese Entwicklungsphasen hinaus, ja bis ins hohe Alter möglicher Hilfsbedürftigkeit, die Basis, mit Problemen, Sorgen und Nöten, überhaupt mit Fremdheiten, mit Widrigkeiten, mit der Komplexität, mit den Zufällen des Lebens fertigzuwerden.

Wer hat mein Vertrauen verdient? Wer hilft mir, wenn ich nicht weiter weiß? Zunächst sind das diejenigen, die ich am besten und am längsten kenne. Da weiß ich auch, wer es nicht nur gut, sondern ehrlich mit mir meint. Aber die mir am nächsten Stehenden können auch subjektiv befangen sein, es zu gut mir meinen, mir nicht widersprechen wollen, mich unter Umständen auch auf meinem Irrweg bestätigen wollen. Also muss ich das Vertrauen bei Mitmenschen suchen, denen ich abgeklärte Distanz und dennoch Wohlwollen zutraue. Menschen mit Lebenserfahrung, Vertretern bestimmter Berufsgruppen: Ärzten, Seelsorgern. Auch Menschen, die sich mal geirrt haben, die mich aber noch nie mit einem Wortbruch enttäuscht haben. Letzteres ist kaum reparabel. Dann sollte man besser neue Vertrauenspersonen wählen. Nicht gerade den professionellen „Rent a Friend“. Für Alfred Adler, den großen Psychologen und Mitstreiter, dann allerdings auch Gegner von Sigmund Freud, ist enttäuschtes Vertrauen übrigens die Ursache neurotischer Entwicklungen.

„wer gott vertraut, hat wol gebaut“. Das konnte man schon im Jahr 1601 lesen, vermutlich noch viel früher hören. „In God We Trust“ steht seit 1864 auf allen Münzen und Scheinen des Dollars. Es geht um Gottvertrauen. Dieses erwächst aus der Überzeugung, dass Gott den Menschen treu ist, und aus der Hoffnung, dass „sein Wille geschehe“ und er uns „vom Bösen erlösen“ werde. Solches Vertrauen ist eine innere Macht, ist ein Schlüssel zu einem zufriedenen Leben, das mit allen Eventualitäten und Unwägbarkeiten fertig wird.

Wem vertraut der Deutsche überhaupt am meisten – und am wenigsten? Ärzten am meisten, gefolgt von Polizisten. Am wenigsten Politikern und Journalisten. Die beiden letzteren haben ja auch eine Menge aktiv dazu getan, das Misstrauen ihnen gegenüber zu rechtfertigen. Gelitten hat das Vertrauen der Menschen in die Justiz bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Das hat damit zu tun, dass diese Instanz zuletzt mit so manchen politisierenden Urteilen eine Menge an Misstrauen genährt hat.

Etwas geschwunden ist das Vertrauen der Menschen in „die“ Wissenschaften, vor allem weil sich manche Wissenschaftler haben politisch instrumentalisieren lassen. Denn die Menschen trauen dann am meisten anderen Menschen, wenn diese unabhängig sind und nichts Eigennütziges im Schilde führen.

Vertrauen kann eine durchaus eindeutige juristisch relevante Größe sein. Das Grundgesetz kennt in den Artikeln 67 und 68 das konstruktive Misstrauensvotum und die Vertrauensfrage. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kennt in Paragraph 242 eine Leistung nach „Treu und Glauben“. Hier kommt vor allem im Schuldrecht das „bona-fi de“-Prinzip des römischen Rechts zum Tragen. Darüber hinaus bedarf das Vertrauen bei vielen Gelegenheiten der schriftlichen Fixierung, etwa durch einen Vertrag. Eine solche Form der Vertrauensbekundung impliziert freilich bereits ein Stück Misstrauen. Aber die schriftliche Fixierung wiederum schafft Vertrauen. Das gilt gerade auch für das Zusammenleben, für die „friedliche Koexistenz“, von Nationen und Staaten.

Können wir dem demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat vertrauen? Vertraut dieser Staat uns? Jein! Idealiter ja, realiter immer weniger. Denn dieser Staat ist dabei, den Bürgern mehr und mehr zu misstrauen. Wenn der Staat aber den Bürgern, die ja eigentlich nicht seine Untertanen, sondern seine Auftraggeber sind, immer weniger vertraut, wenn er mit Geboten und Verboten, mit Sprach- und damit implizit mit Denkregelungen zur Gouvernante wird, dann provoziert er damit, dass die Bürger ihm nicht mehr vertrauen.

Auf was und wen können und sollen wir „blind“ vertrauen? Irgendwelchen Verschwörungstheorien, die zu „wissen“ meinen, wem man nicht vertrauen darf? Irgendwelchen Ideologien, die das Heil der Welt bereits im Diesseits versprechen? Nein, restlos vertrauen können wir eigentlich nur Gott, auch wenn er es uns in der real existierenden Welt nicht immer leicht macht.